鴨治虎尾「歌舞伎床山芸談」第16回

2026年1月14日 歌舞伎床山芸談

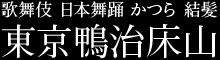

(イントロダクション) 「生締(なまじめ)の話-Ⅳ」は、まず生締の髷(まげ)に「燕手(えんで)」や「鬢猪皮(びんししかわ)」といった凄みや強さを表す表現を加えた頭(あたま=髪型)について。 会長 鴨治欽吾が申しますには・ …

(イントロダクション) 「生締(なまじめ)の話-Ⅳ」は、まず生締の髷(まげ)に「燕手(えんで)」や「鬢猪皮(びんししかわ)」といった凄みや強さを表す表現を加えた頭(あたま=髪型)について。 会長 鴨治欽吾が申しますには・ …

鴨治虎尾「歌舞伎床山芸談」第15回

2025年12月2日 歌舞伎床山芸談

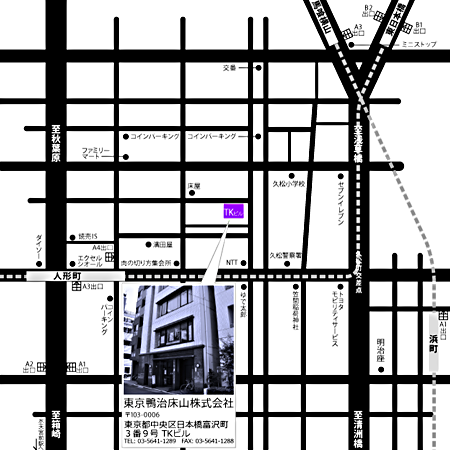

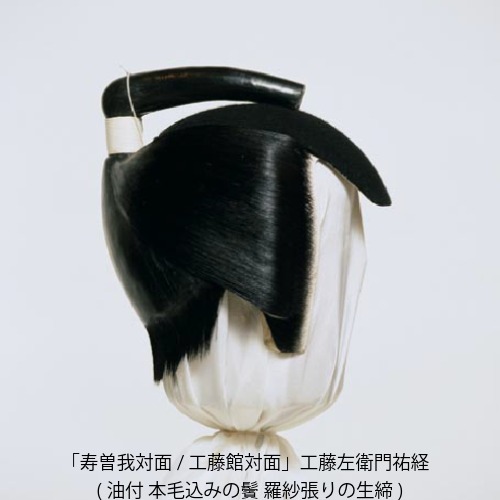

(イントロダクション) 「生締(なまじめ)の話-Ⅲ」は、まず『寿曽我対面』『雨の五郎』『草摺引』等、曽我五郎の代表的な形について。これは『〈菅原伝授手習鑑〉賀の祝』の松王丸とも同です。 次にそれとは異なる形の、松王丸では …

(イントロダクション) 「生締(なまじめ)の話-Ⅲ」は、まず『寿曽我対面』『雨の五郎』『草摺引』等、曽我五郎の代表的な形について。これは『〈菅原伝授手習鑑〉賀の祝』の松王丸とも同です。 次にそれとは異なる形の、松王丸では …

鴨治虎尾「歌舞伎床山芸談」第14回

2025年11月19日 歌舞伎床山芸談

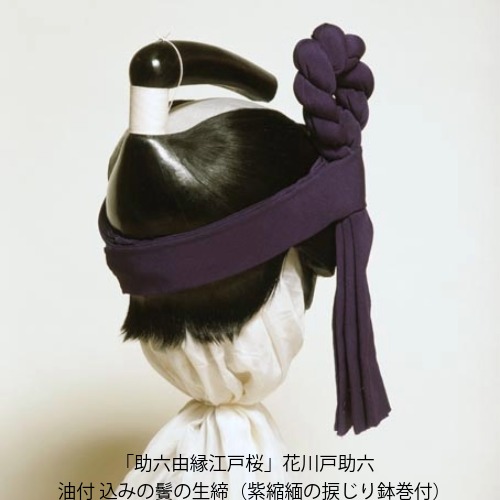

(イントロダクション) 「生締(なまじめ)の話-Ⅱ」のメインは『助六』です。花川戸助六は実は曽我五郎で、放蕩には、「友切丸」という刀を探し出し、父の仇討(あだうち)を果たすという目的がある為、単なる喧嘩好きでお洒落なモテ …

(イントロダクション) 「生締(なまじめ)の話-Ⅱ」のメインは『助六』です。花川戸助六は実は曽我五郎で、放蕩には、「友切丸」という刀を探し出し、父の仇討(あだうち)を果たすという目的がある為、単なる喧嘩好きでお洒落なモテ …

鴨治虎尾「歌舞伎床山芸談」第13回

2025年11月7日 歌舞伎床山芸談

(イントロダクション) 「歌舞伎床山芸談」は弊社創業者鴨治虎尾のインタビュー等をまとめた私家本で、内々の記念品として昭和58年につくられました。(詳細は連載の第1回目をご参照ください。)後進の床山に対して話している内容も …

(イントロダクション) 「歌舞伎床山芸談」は弊社創業者鴨治虎尾のインタビュー等をまとめた私家本で、内々の記念品として昭和58年につくられました。(詳細は連載の第1回目をご参照ください。)後進の床山に対して話している内容も …

「針打(はりうち)」

2025年6月13日 かつら豆知識

針打という名前の髪型は、歌舞伎では立役と女形の両方にあります。立役では「寿曽我対面」の曽我十郎祐成、女形では「羽根の禿」禿たよりや「助六由縁江戸桜」揚巻の禿等が代表的です。 立役の油付「針打」という名称の髷(まげ)は、古 …

針打という名前の髪型は、歌舞伎では立役と女形の両方にあります。立役では「寿曽我対面」の曽我十郎祐成、女形では「羽根の禿」禿たよりや「助六由縁江戸桜」揚巻の禿等が代表的です。 立役の油付「針打」という名称の髷(まげ)は、古 …

鴨治虎尾「歌舞伎床山芸談」第12回

2025年5月22日 歌舞伎床山芸談

(イントロダクション) 今回は、現在は行われなくなった床山の仕事について。 鴨治虎尾が明治35年生まれであったこと、又、文中に傳九郎丈のお名前がある事を考えても、大正の頃の話かと思われます。 但し歌舞伎俳優の地髪を結う仕 …

(イントロダクション) 今回は、現在は行われなくなった床山の仕事について。 鴨治虎尾が明治35年生まれであったこと、又、文中に傳九郎丈のお名前がある事を考えても、大正の頃の話かと思われます。 但し歌舞伎俳優の地髪を結う仕 …

「番頭の鬘(かつら)」

2025年3月21日 かつら豆知識

「黒手組助六」(黒手組曲輪達引)という狂言に番頭権九郎という役があります。鬘(かつら)は”油付(あぶらつき)角丸(かどまる)の眼鏡(めがね)”。角丸というのは、頭の毛が薄くなり鬢(びん)の上部の角が丸くなっているところか …

「黒手組助六」(黒手組曲輪達引)という狂言に番頭権九郎という役があります。鬘(かつら)は”油付(あぶらつき)角丸(かどまる)の眼鏡(めがね)”。角丸というのは、頭の毛が薄くなり鬢(びん)の上部の角が丸くなっているところか …

鴨治虎尾「歌舞伎床山芸談」第11回

2024年6月17日 歌舞伎床山芸談

(イントロダクション) 今回は口上の髷(まげ)、特に市川家の鉞(まさかり)について。 本文中にもあるように、口上の頭には油付と袋付があり、油付には市川宗家の「油付研ぎ出しの鉞」と直門幹部の「油付櫛目の鉞」があります。 「 …

(イントロダクション) 今回は口上の髷(まげ)、特に市川家の鉞(まさかり)について。 本文中にもあるように、口上の頭には油付と袋付があり、油付には市川宗家の「油付研ぎ出しの鉞」と直門幹部の「油付櫛目の鉞」があります。 「 …