(イントロダクション)

写真は本文中に出てくる「相撲 雲州髷(うんしゅうまげ)」の代表的な物の一つ、「双蝶々曲輪日記」濡髪長五郎。雲州髷という名前は「松江藩お抱えの雲州力士から」「温州蜜柑(うんしゅうみかん)の形に似ているところから」と諸説あるらしいです。

髷(まげ)の折り目の両側にあたる「耳」と呼ばれる部分を根締めの元結に被せることで、力士の力が入った感じを出そうと苦心する・・・といった床山の専門的な話が今回のメインなので、少しわかりづらいかもしれません。

ただ、大きなテーマとして「殆どの人がわからないと思っている事でも、見ている目利きは必ずいるという怖さ」「言語化できないことを人から人へと直接伝える事の難しさ」があり、現代の私たちが直面している問題に重なる部分もあると思います。

【総務:鴨治】

歌舞伎床山芸談(二)-③技の会得といふこと

わたくしが、ともかくかけだしながら一本の床山として楽屋つとめに入つたころ、うちの師匠と並んでそれぞれ独特な技をもつて聞こえたかたに、女形では上島光太郎、立役では江波延治郎といふ二人の師匠がをられました。

いづれも今は亡くなつてしまはれましたが、大正のなかごろから昭和のはじめにかけて、中に関東大震災をはさんでの慌しい時勢の推移や、それにつれて、いろいろと変遷をかさねてきた舞台の趣、それぞれの時代調などを回顧するにつけ、その舞台裏にあつて永い床山修業の間には、わたくしも有形無形にこれらの先輩師匠に負ふところが少くなかつたことを思ひ起します。

わたくしどもの修業にとつて大切なことは先づ舞台を観ることであります。観て、そうしてそれぞれの役柄と性根(しょうね)、および衣裳とのつりあひなどを深く胸におさめて如実に技に生かすことです。それは古式ゆかしい名匠の型を学ぶにしても、わが仕事のよしあしを確かめるためにも極めて大切なことで、鬘(かつら)はただ楽屋でかけてみて見た目がよければそれでよいといふものではありません。舞台の姿かたちを観てはじめて納得がいくもので、観客もまたそれを観てくれてゐます。

あるとき上島光太郎師匠が「鴨治君、怖い」といつて次のやうなことを述懐されたことがありました。『籠釣瓶(かごつるべ)』道中の八ツ橋に俗に「しやもじの下げ髪」といふのがあります。これは根取りに鹿の子一反半をかけたのを杓文字をいれて保たせるところからこの名があるわけですが、その飾りつけがなかなか手のこんだ厄介なものです。かつて歌右衛門さんがその八ツ橋を歌舞伎座で演じたとき、上島師匠は「しやもじの下げ髪」を結つてみたが、どうも少し下つてゐるかなといふ心持がしてすつきりしない。それで歌舞伎座の二十五日を終へて、こんど京都へ行つたときには少し杓文字の加減を直さしてやつてみまして。すると間もなくある人から手紙がきて、八ツ橋のあたまが歌舞伎座の時と、こんど京都の公演とでは見た感じがちがふ、私は京都のときの感じがいいと思ふが、どちらが正当なのかお教へ願ひたい、と書いてあつた、だから「鴨治君、仕事といふものは怖いものだ」と上島師匠がいふのです。

わたくしもこの話を聞いて、本当ににさうだと身に迫る寒さを感じたものでした。そうして、その後経験を積むにしたがつてこの感慨はいよいよ深く、お互ひに技芸といふものは日日に新な工夫といふことをゆるがせにできないものだなあとつくづく思ふことです。かりに盲千人目明き千人といつても、その千人のなかに一人の目明きがをれば、それで何もかも露見してしまふわけでして、そうした目利きはかならずどこかにあるものと信じなければならないからです。

かつて宗十郎さんが歌舞伎座で「濡衣」をなすつたことがあります。そのとき宗十郎さんの床山が旅に行つてゐたので代わりに上島師匠があたまを結つたところ、宗十郎さんがこれまでよりずつと若くなつたといふので大いに話題を呼んだことがありましたが、これなどさすがにその道の名人といはれる人の芸の然らしめるところとはいへ、仕事といふものはそんなものでして、やはり見る人は見てゐるものだと痛感させられたことでした。

わたくしもかねてこのかたにはいろいろと学ぶところがありましたが、なかについて思ひだされるのが「結び兵庫(ひょうご)」についてであります。

世話物の女形の鬘に『刺青奇偶(いれずみちょうはん)』のおたけのやうな役に用ひる「結び兵庫」といふのがあります。この「結び兵庫」といふのは同じ兵庫でも『毛剃(けぞり)』の小女郎に用ひる「丸髱(まるたぼ)の伊達兵庫(だてひょうご)」とか、遊女深雪太夫に用ひる「元禄の兵庫」とか、あるひは『又五郎兄弟』のお染や唐人お吉に用ひる「地髱(ぢたぼ)の兵庫」などとちがつて、髷(まげ)がきりりと結んであつて、しかもその髷の上部ががつぶりとあたまに嚙みついてゐるのが見どころで、ほかに何らの飾りつけもないだけに結ふのがなかなかむつかしいものです。

わたくしもかねてそれを手がけてみましたが、やつてみるとどうしても上部のところが浮き上つてしまふ。それでは役柄の持つあの引き締まつた感じが出ない。それで、どうしたらぴつたりと嚙みあはせることができるものかとずゐぶん苦心をしてをつたのですが、そんな折からあるとき中二階(ちゅうにかい=女形)の床山の大澤さんが秀調さんかだれかの上置(うわおき)の床山として大阪へ行くについて「結び兵庫」がでるといふので、師匠の上島光太郎さんから手をとつて教へてもらつてゐるのに出会つたことがありました。この上島さんは前にも述べた通り先代が十託(じゅったく)とあだ名された女形の名人だつたのですから、いはばそのお家芸の秘訣を弟子に授けてゐるところだつたわけです。

偶然その場に居合わせたわたくしは別に見るともなくそのうしろに立つて様子をながめてをつたのですが、そのうちに思はずハッとして膝をたたき、顔を見られて何ともきまりのわるい思ひをしたものでした。はからずもこのとき名人の家に伝はる独特な技法を看てとつて、多年の苦心を解くことができたからです。そのためにわたくしはこそこそとその場を脱けださねばなりませなんだが、おかげで以後たいへん重宝いたしてをります。物事を会得するといふのは、だいたいそんなちよつとしたきつかけによることが多いのではありますまいか。

もとよりこれはだいぶん修業をつんでからの話ですが、またこんなこともありました。

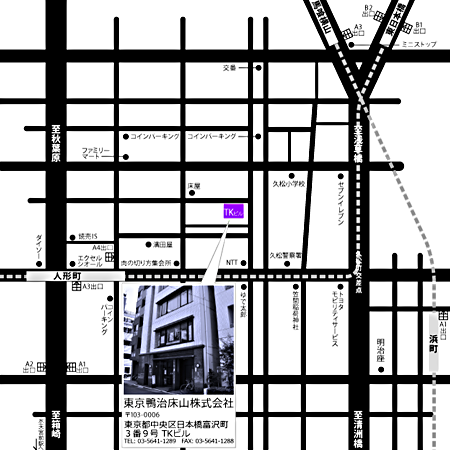

相撲の髷に『め組の喧嘩』の四ツ車大八に用ひる「雲州」とか『盲兵助』の朝日奈藤兵衛に用ひる「栗髷」とかいふのがあります。これも立役のあたまのうちでは趣向の変つたものの一つで、姿は簡単さうに見えても独特な技術を要するもので、明治の時代には「相撲は岩永、髷は幸床(こうどこ)」と謳はれた岩永すなはち江波師匠(江波延治郎氏の父)がその名人とされたものでしたが、かつて明治座に『梅の由兵衛』がかかつたとき、わたくしがその大詰の川端にでる取的(とりてき=下級の力士)のあたまを扱ふ段になつて、さて結ひあげようとしても鬢(びん)・髱(たぼ)をゆつたりととつて、きりつと結んだ髷(まげ)の折目の両耳のところがどうしてもうまく根締めにかぶつてこないのです。ところが元結で締めた上にあの耳がかぶつてこないと、いかにも力の入つた感じが出ない。それでずゐぶん苦心して結つてをつたのですが、すると江波延治郎師匠が見てをつて「あんたのところの師匠もこれは知らないかも知れないな。廻りからとつてごらんなさい。うちのおやじはそこを二本の指でかうしてやつてゐましたよ」と親指と人差指の二本の使ひかたによるコツを教へてくれたことがありました。

それは親指と人差指を耳と耳との間に入れてひろげるという技法で、ことは僅か二本の指の使ひわけにあつたわけですけれども、そこに実は昔の名人の秘めた工夫のあとがあるわけでして、わたくしは大いに発明させられるところがあつたわけです。それには何だか金槌でもつて頭をなぐられたやうな心地がしたのを今も忘れません。

さうかと思ふと、いつぞやある人から、突然に、「鴨治君、師匠の勘平のがつたりが会得できたか」と問はれて、改めてさういはれてみると、はたして解つたのかどうかわれながら首をかしげたことがありました。

この「勘平のがつたり」といふのは御承知のごとく勘平が與市兵衛の死骸をみて、自分が撃つたのは舅であつたのかと驚き悔む。それを見て姑のおかやが怪しみ、勘平の髻(もとどり)をつかんで折檻に及ぶ。このときおかやが勘平の髷の栓をぬく仕掛で髷の根がぬけて「がつたり」となります。そこへ表から二人の侍が訪ねてきて、それから詰腹となり、勘平は刀を腹へつきたてて仰向けに倒れる。そしてこんど助け起されるときには仕掛の元結を引くと根にかけた麻のひもだけが残り、やがて幕切れ時分に麻のひもが落ちて「捌(さば)き」(散らし髪)となり、一段の凄味があらはれるといふ運びであります。

この「勘平のがつたり」といふのはもちろんわたくしの師匠の得意とした技でしたけれども、さて改まつてその要領がわかつたかと問はれてみると、わたくしには何とも返事に窮することでした。

ああいふ手のこんだ仕掛のコツといふものは誰しもかうだといつて教へ得るものでなく、おのおの得手得手でやつてゐるものでして、舞台でみて「がつたり」が寸法通りに落ちてくればそれでよいとするしかないからであります。第一「がつたり」になる栓はおかやが抜くが「捌き」のふりほどきの元結はおかやにやらせる人もあれば彌五郎にぬかせる人もあります。ですから、わたくしもかねて自分の仕事を舞台で見て型通りにいつてゐると信じてゐたのですが、改めて会得がいつたかと訊ねれられてみると何とも答へやうがなくて困つたことでした。

思ふに古来わたくしどもの間で名人の秘伝とか秘訣とかいつて口づてに伝へられてきたもののなかにはさうしたものも少くないわけでして、問題はそれを秘匿するといふより、むしろそれを相承(そうしょう=受け継ぐこと)する能力がこちらにあるかどうかに存する場合が多いのではないかとかへりみて思ふわけであります。

それについて、あるとき荘子にこんな昔話があるといふことを他人から聞いて大そう面白いと思つたことでした。

昔、齊の桓公が書を堂上に読んでゐたところ、をりから堂の下で輪(=車輪)をつくつてゐた扁輪(へんりん)といふ男がふと道具をおいて上つてきて、「公のお読みになつてゐるのは何の書物ですか」と尋ねました。桓公が何気なく「これは聖人の書だ」と答へると、

「聖人は今日、現に生きておいでですか」

「いや、すでに死んだ人である」

「それなら公のお読みになつてゐるのは古人の糟粕(そうこう)にすぎません」

と無遠慮にいふ。それで桓公が大いに腹をたてて、

「わしが読んでをるのを、お前は何の必要があつてとやかくいふか。古人の糟粕とは如何(いかに)?説があればよし、なければ死罪に行うぞ」

すると扁輪は少しもさはがず、

「私は自分のことから考へますに、輪をつくること徐(しづ)かなれば甘くて固くなし、疾(はや)ければ苦しくて入りません。徐かならず疾からず、これを手に得て心に応ずるのですが、その要領を口にすることもできず、子もまた私から受けることができず、やむなく年七十に至つてなほ輪をつくつてをります。古人は伝へることができずに死にました。はたして然らば公のお読みになつてゐる書物は古人の糟粕にすぎないのではありますまいか」

と言つたといふのであります。ここにおいてさすがの桓公も啞然としたといふのがこの話の結びでありますが、これは寓話であつたとしても単なるそらごとではありますまい。むしろそのままわたくしどもの日日に活きた教訓であり歎きでもあることを甚だをかしく思ふのであります。(つづく)