(イントロダクション)

「生締(なまじめ)の話-Ⅱ」のメインは『助六』です。花川戸助六は実は曽我五郎で、放蕩には、「友切丸」という刀を探し出し、父の仇討(あだうち)を果たすという目的がある為、単なる喧嘩好きでお洒落なモテ男ではなく、品と強さが感じられる拵(こしら)えになっているように思います。

会長 鴨治欽吾が申しますには、

「この髷(まげ)は助六のみで、他の役には使えません。

根腰(元結の巻いてある所)が高く刷毛先の出が高くなっているので、助六の啖呵『刷毛先(はけさき)の間からのぞいて見ろ安房上総(あわかずさ)が、浮絵のように見える』にぴったりです」

とのことです。

助六が自分のヘアタイルを自慢している台詞については、本文中にも詳しく記されており、根の高い生締と江戸紫の鉢巻の組み合わせが絶妙です。

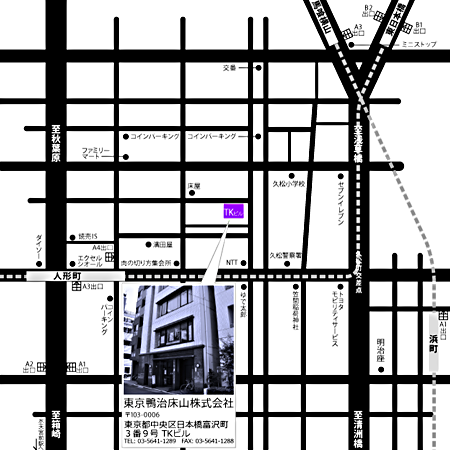

紫の鉢巻と言えば、歌舞伎では病鉢巻(やまいはちまき)がよく見られますが、病鉢巻は左に結ぶのに対して、助六の鉢巻は右に結ぶという記述もあるので、写真を見ながら読んでみてください。

【解説:会長 鴨治欽吾・聞き取り等:総務 鴨治(和)】【写真 :岩田アキラ】

歌舞伎床山芸談(四)-①生締の話Ⅱ

歌舞伎十八番のうち『勧進帳』や『暫』とともによく上演されるのがおなじみの『助六』です。

この『助六縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)』の三浦屋の赤い格子に柿色の大暖簾、舞台上下の袖に高く竹村の蒸籠(せいろう)、それに美しい桜の吊枝(つりえだ)をあしらつた明るく賑やかな舞台に、ならぶは傾城・新造・かむろ、それに白の撫でつけ総髪(そうはつ)に顎ひげの意休(いきゅう)・紫鉢巻に黒羽二重の扮装の花川戸助六(実は曽我五郎時致(そがのごろうときむね))といつたとりあはせは、いかにも舞台いつぱいに絢爛として、同じく助六を扱つた狂言のなかでも代表的なものであり、いつ観ても見飽きぬ一幕といつてよろしいでせう。市川家ではこれを十八番のなかに入れ江戸時代からの古例格式を守つて今日に伝へてゐるとのことですが、近世ではその助六の当り役は何といつても先の十五代目市村羽左衛門さんが先づ第一といふことになつてをります。助六役者はこの羽左衛門さんのほかに先代の〈七代目〉幸四郎さん・同じく先代の〈六代目〉菊五郎さんなどいろいろあり、それぞれに名優の持味があることは申すまでもありません。けれどもあの江戸前のすつきりした助六は何といつても亡くなつた羽左衛門さんのもので、しかも独壇場の観があつたからです。

なかについて〈=とりわけ〉、あの有名な「いかさまなァ」にはじまるつらねの「遠くは、八王子の炭焼き売炭(ばいたん)の歯つ欠け爺(じじい)、近くは山谷の古やり手……江戸紫の鉢巻に、髪は生締め、ソーれや刷毛先の間(ええだ)から覗いて見ろ、安房上総(あわかずさ)が浮絵のやうに見えるわ」から「間近くよつて面像(めんぞう)拝み、カツカ……奉れヱ」まで立板に水を流すような朗々の名調子は、まことに絶品とよりほかに言ひやうのない名演技ではなかつたかと思ひます。

この助六に用ひる生締を「本毛八枚込の鬢の生締」といつて、既に助六のつらねの台詞によつても知られるやうに、髷(まげ)の根腰(ねごし)が高く、しかも刷毛先がやや太みで短いのが特徴です。込の鬢(こみのびん)といふのは込みに藺殻(いがら)をいれてやや膨らせた鬢のことで、鬢(びん)のつくりには簔(みの)・羽二重・墨羽二重の三種類があります。このうち例の羽左衛門さんが用いひたのは羽二重の鬢ですが、幸四郎さんが助六をおやりになると簔といふことで目に見えないこんなところにも俳優の好みにとつてそれぞれ相違があるものです。

なほ、ごぞんじの鉢巻は、色は江戸紫、布は縮緬(ちりめん)、長さは八尺、それに針金を芯(しん)にいれて結び、結んで垂れる長さは顎のあたりまで。しかも『寺子屋』の松王とか『八陣〈守護城〉(はちじんしゅごのほんじょう)』の〈佐藤〉正清、女形では卿の君・夕霧などに見る病鉢巻(やまいはちまき)がいづれもみな左に結ぶのに対して助六に限り右へ結ぶので、花魁衆が「その鉢巻は」と問ふことになる例のつらねのきつかけとなる曰くのある鉢巻がこれです。